云南共青团2例脱贫攻坚优秀案例入选 《共青团扶贫实践20例》

青春彩云南 发布时间:2020年05月11日

近日,由共青团中央扶贫工作领导小组办公室编写的《共青团扶贫实践20例》正式出版,其中《整合社会资源,优化种植结构,建立“团组织+合作社+企业+贫困户”的带贫机制——云南团省委产业扶贫案例》和《当好“杠杆”桥梁,打造“哑铃型”服务,帮助农村青年外出务工实现增收——红河团州委就业扶贫案例》成功入选。

今年是全面打赢脱贫攻坚战收官之年,也是全面建成小康社会目标实现之年。团中央此次出版《共青团扶贫实践20例》旨在总结推广基层经验,指导各地各级团组织立足实际抓创新、持之以恒抓落实,进一步为打赢脱贫攻坚战贡献青春力量,接续奋斗乡村振兴伟大实践。

近年来,按照省委省政府工作部署,全省各级团组织充分发挥共青团组织动员和社会动员优势,整合政策资源和社会力量,在“学业资助、就业援助、创业扶助、志智双扶、志愿服务、基层团建”等方面持续发力,形成了大量具有共青团特色的扶贫项目。团省委机关在定点扶贫工作中认真落实“双联系一共建双推进”要求,坚持对挂钩联系点基层党建和扶贫工作一手抓,聚焦共青团主责主业,带动广大青联委员、创业青年、青年农民共同精准助力脱贫攻坚,作了有益探索,打造了一批共青团定点扶贫特色工作品牌,为全省各级团的领导机关提供了参考。

我省2个共青团脱贫攻坚优秀案例的入选,充分体现了云南共青团在省委省政府的坚强领导下,带领广大团员青年积极投身脱贫攻坚战的担当作为,是对云南共青团脱贫攻坚工作基层实践的一次生动展示,也是对全省共青团脱贫攻坚工作取得的成效和经验的高度总结。随着脱贫攻坚决战决胜总攻战冲锋号的吹响,这些先进经验将在更多地区得到借鉴和推广。

整合社会资源 优化种植结构 建立“团组织+合作社+企业+贫困户”的带贫机制

——云南团省委产业扶贫案例

根据定点扶贫机制,云南团省委自2016年起挂钩帮扶保山市昌宁县文沧村,从机关抽调骨干力量组建扶贫工作队开展驻村扶贫工作。四年来,历任驻村扶贫团干部不仅帮助文沧村在村组道路硬化、村级活动场所建设、村委会改扩建工程上出资出力,在村小学灾后重建、贫困学生资助、先心病儿童救助上募集资金,更是将产业扶贫作为工作重点,因地制宜地引进产业、扩大规模,有效带动贫困户持续增收、稳定脱贫,真正实现“输血”变“造血”,形成独特的产业扶贫“文沧模式”。

一、案例背景

地处云南省保山市昌宁县的文沧村毗邻澜沧江,长期以来,“两烟”和核桃种植是文沧的“支柱产业”,为当地农户贡献了近7成的种植收入。2016年,云南团省委挂钩帮扶文沧村后,扶贫工作队调研发现,烟草种植成本投入高、管理难度大,核桃种植更依赖市场,市场价格时高时低也很难为群众提供稳定收入。

没有产业支撑,贫困难以根除。为此,团省委研究确立了“发展一个产业、带动一方经济、富裕一方百姓”的工作思路,综合运用团的组织动员和社会动员优势,一方面走出去考察项目、调研市场,另一方面邀请青联委员、青企协会员以及爱心企业家走进文沧村,现场问诊,对接资源。在综合考量市场需求、经济效益等因素并细致评估当地气候、土质等情况后,最终决定将“阳光玫瑰”品种葡萄(即“香印青提”)种植作为文沧村产业扶贫重点项目。

二、主要做法

(一)帮助村民转变思想观念

“1斤葡萄100块钱,哪个会去买吗?”“我们这些土地从来没有种过水果,种葡萄成功率怕是不高。”“1亩地的投资就要3万块钱,多久才回得了本呐?”……项目尚未实施,迎面而来的却是村民的质疑。在云南山区农村,壮劳力往往外出务工,留在村里的多为老人和孩子,而且居住分散。因此,集中宣讲、召集会议等传统动员方式无法操作,群众的思想工作只能靠驻村团干部挨家挨户地走访宣传。那段时间,驻村扶贫工作队加强入户走访工作,大力宣传调整农业结构、种植新品种葡萄的好处。“阿叔,这个葡萄是日本引进的品种,在日本可以卖到400元一斤呢,昆明超市里面也是100元左右。”“阿孃,按照现在的这种市场行情,3万块钱两三年就回本了,而且市场现在很稳定,到时候这个品种不行了,我们嫁接其他新品种,成本还会低很多……”

在产业发展的初期,引导贫困户增强产业信心是一件不容易的事情,特别是一个新兴产业要深入人心,需要反反复复地做工作、宣传动员。为了把葡萄产业推荐给自己挂包的贫困户,驻村扶贫工作队可谓是“苦口婆心”、招数尽出。同时,团省委组织村干部和贫困户代表实地考察大理州宾川县的“阳光玫瑰”种植基地,把实打实的发展样本摆在大家面前。渐渐地,农户对“阳光玫瑰”这个“洋品种”从排斥到接受、从开始感兴趣到有意愿参与种植。

(二)多方筹集资金,推动葡萄产业落地

鉴于贫困家庭经济基础弱、收入低,团省委综合运用农民入股、村集体入股、扶贫小额贷款、创业投融资、公益项目等五种模式,筹集产业资金。首先通过组织渠道,帮助每户贫困家庭申请扶贫贷款5万元,并为党员家庭额外申请“红色贷款”10万元,共计贷款近300万元;同时,通过省级青基会“爱心励志”项目提供41万元无息贷款。其次发挥联络优势,邀请爱心企业和人士到葡萄种植基地实地调研,争取产业支持,以入股、资助等方式投入130万元。再次,积极动员村集体筹资130万元,贫困农户出资6万元。经多方努力,共筹集资金600余万元,种植葡萄新品种150亩。

但是,既然是投资,就必然会有风险。团省委为最大限度降低产业风险,确保贫困户资金安全,重点在担保机制、兜底政策上下功夫。一方面,推动合作社向担保公司提出担保申请,通过农业担保的介入,为项目贷款提供担保;另一方面动员爱心企业在合作协议中承诺“一旦产业亏损,投入的贷款将由公司全部负责偿还”。

(三)建立分工协同机制,确保各方履职尽责

产业确定,资金到位,项目实施似乎水到渠成、顺理成章。但是一个新的问题出现在大家面前,项目涉及的单位、人员繁多,除了牵头实施的团省委,还有各级党委政府的扶贫政策扶持、农业科技开发有限公司的技术支持、出资贫困户的广泛参与。怎样把这盘棋下好、下活,之前可以借鉴的经验少之又少。

在团省委的牵头协调下,各方代表进行了反复沟通。最终,“党(团)组织+合作社+企业+社员(贫困户)”的发展模式被最终确定下来,即党组织总领全局,指导合作社发展方向;团组织发挥优势,吸引社会力量支持,依托驻村扶贫工作队按照扶贫项目和资金使用办法做好项目管理;合作社负责产业的日常运转,适时组织股东民主决策合作社重大事项,村团总支书记担任合作社理事长;企业把关产品质量,提供技术指导,负责后期销售;社员和贫困户参与产业建设、持股分红。

(四)优化项目管理机制,增强贫困户参与度

2018年4月,葡萄在种下3个月后迎着春风茁壮成长,杂草也伴着葡萄“野蛮生长”。葡萄地里,几十个身影忙碌着,有的在用微耕机翻土除杂草,有的直接手持镰刀披挂上阵,党旗、团旗和一面印着云南青年志愿者的红旗在田间地头迎风招展。

“扶贫不是养懒汉。如果贫困户不参与就能拿到钱,久而久之会形成不好的风气,贫困户只想躺着挣钱,非贫困户心理不平衡,不但脱贫攻坚成果无法巩固,甚至会激化出新的矛盾。”文沧村团总支书记、葡萄种植专业合作社理事长说:“为了避免这种情况,我们一方面以青年志愿者服务队的形式定期把社员集中起来,让社员亲身投入进来,在产业的一步步成型中注入自己的一份力量。另一方面,对于基地的日常用工,我们优先选择贫困户,让那些因为照顾老人孩子、腿脚不方便等客观条件不能到远处务工的贫困户,也能通过自己的劳动得到收入,持续稳定增收。”

(五)打造区域葡萄品牌,对接市场销售渠道

云南是“阳光玫瑰”的主产区,但是文沧却不是唯一的产地。“阳光玫瑰”名声在外,但是大家想起的都是宾川。团省委在产业扶贫过程中知道,一定要让文沧出产的“阳光玫瑰”具备更加广泛的消费认知度和更加独立的品牌认可度,这样才能保持这一产业的长久活力。

为了实现这一目标,共青团为文沧葡萄“造势”从来没有停止过。当年7月,文沧葡萄成熟,一篇名为《这个夏天,比恋爱还甜的是……》的公众号文章在云南共青团官方公众号上线,文沧村阳光玫瑰揭开了它神秘的面纱。从一棵幼苗开始,文沧村阳光玫瑰产业多次出现在了各级媒体的采访中,文沧村有“豪华”葡萄的消息不胫而走。慢慢地,扶贫农产品“阳光玫瑰”与文沧这两个关键词被越来越紧密地联系起来。葡萄采摘的时候,云南电视台的直播活动更是把这场盛大的宣传活动推向了云端。

除了媒体上的宣传推广,团省委结合基层团组织规范化建设工作和省青联活动,组织和邀请全省80余名团干部和青联委员走进文沧,近距离感受“阳光玫瑰”的独特魅力。通过实地的感受和口口相传的赞誉,团干部和青联委员成为文沧葡萄最好的“代言人”和“推广大使”,让文沧葡萄“火”了起来。同时,团省委依托线上“青创云品”商城,对文沧“阳光玫瑰”进行品牌推广和预售。当年8月,文沧“阳光玫瑰”分三批完成采摘,登上了发往全国、甚至世界各地的货车。

三、案例成效

文沧村葡萄种植产业通过整合政策和社会资源,将“分散用力”变为“集中用力”,使“输血式扶贫”转向“造血式扶贫”。通过建立“党(团)组织+合作社+企业+社员(贫困户)”模式,使产业布局更加科学化、产业发展更加流畅化、产业管理更加精细化、产业效益更加透明化。2019年,项目覆盖贫困户164户,贫困户覆盖率达91%。流转土地150亩,每亩支付租金1500元。用工5000余人次,务工人员全部为建档立卡贫困户。项目第一季产出“阳光玫瑰”,销售收入170余万元。通过土地流转收入和务工收入已基本实现建档立卡贫困户户均增收4000元的目标。

亮点

发展适合扶贫地的产业是助力当地脱贫的重要举措之一。云南团省委充分发挥组织优势,引导青年企业家投身脱贫攻坚主战场,让懂产业的人参与当地的产业发展,让更多的社会力量参与到大扶贫的格局中。团组织在驻村工作中细致诊脉、用心投入,在产业发展中摸索出一套有效的工作方法,让贫困户加入产业发展的合作集体,构建“党(团)组织+合作社+企业+社员(贫困户)”产业运作模式。这样旨在促进形成内生型产业发展路径的驻村扶贫,才是真正有效的“授之以渔”。

当好“连杆”桥梁 打造“哑铃型”服务 帮助农村青年外出务工实现增收

——云南省红河州团委就业扶贫工作案例

促进贫困人口就业增收,是打赢脱贫攻坚战的重要内容。党中央、国务院对此高度重视,习近平总书记多次对就业扶贫作出重要论述,强调一人就业、全家脱贫,增加就业是最有效最直接的脱贫方式,长期坚持还可以有效解决贫困代际传递问题。近年来,中西部地区普遍将就业扶贫作为贫困人口增收的重要抓手,积极探索扶贫车间、劳务输出等工作模式。红河州团委根据州党委、政府“就业扶贫”决策部署,主动发挥共青团突击队、生力军作用,自2016年红河州元阳县第一批团干部带队外出务工以来,对农村贫困青年开展技能培训、组织青年外出务工已经成为红河州共青团的常规工作。

一、案例背景

近年来,云南省实施“就业扶贫”战略,组织贫困人口外出就业已经成为各级党委和政府最关注的民生问题之一。红河州是云南省脱贫攻坚的主战场之一,2016年底时,全州共有7个贫困县、45.73万贫困人口(占全州人口的10%左右)。红河州团委调研发现,多数农村富余劳动力面临语言不通、就业无术、岗位难找等问题;贫困家庭中的青年人最有发展潜力和就业意愿,是开展就业扶贫的重要力量。为此,红河州团委从就业技能培训、宣传劳务输出政策、对接用工单位、挖掘就业岗位着手,以元阳县团委为试点,探索共青团服务劳动力输出的工作模式。经过几年的努力,共青团就业扶贫工作由点及面,逐步在全州形成联动效应,劳务输出青年逐年递增,在帮助贫困户就业增收、脱贫致富上发挥了积极作用。

二、主要做法

(一)着眼“输出端”,增强青年就业意愿和能力

1.引导青年转变就业观念。红河州团委在动员青年外出就业的过程中发现,地处边远地区的青年往往“不主动”“不敢动”。为了打消农村青年的疑虑,红河州共青团组织将基层团干部以及青年骨干发动起来,作为劳务输出宣传员、劳务经纪人,积极利用互联网、新媒体、乡镇大集、乡村演出、农村宣传栏等阵地,宣传劳务用工信息,介绍转移就业的成功故事,帮助农村青年树立正确的就业观念,扩大劳动力转移工作覆盖面。

2.开展青年就业技能培训。为了提高农村青壮年富余劳动力的外出就业成功率,团组织想了很多办法。比如,元阳县团委组织动员有意向外出的青年进行培训,主要内容是通用语言文字学习、基础英语、劳动法律常识和外出务工期间的环境适应能力等。在学习培训过程中,青年人逐步改变了思想观念、提高了工作能力。同时,发挥各级驻外团组织和爱心企业作用,帮助农村青年对接培训资源,探索出“订单—培训—输出”一体化的转移就业机制,重点围绕东中部、长三角、珠三角等经济发达地区用工企业需求,广泛组织开展机械制造、服装缝纫与加工、餐饮服务、建筑装饰等方面的技能培训,形成“以培训促输出,以输出带培训”的发展路子。

3.积极发掘就业岗位。元阳县团委书记依托上海挂职期间的资源和大学同学开劳务公司,与江苏昆山多家企业建立联系,在反复沟通细节、多次实地考察的基础上,筛选出用工规范、待遇合理的用工企业。2016年8月,团县委带领当地144名青年赴江苏昆山,帮助青年顺利实现稳定就业、增加收入。元阳县团委组织青年劳动力外出务工的成功尝试,刺激了当地劳动力外出务工的“神经”,引起团州委、县人力资源和社会保障局以及劳务公司等多家单位的关注。红河州其他县级团委积极借鉴经验,联系当地人社部门以及本地、外地有资质的劳务中介公司和用工企业,仔细考察用工企业的资质、信誉,广泛收集梳理用工信息,采取组织对接、就业洽谈会等多种形式,搭建农村青年转移就业平台,结合企业用工条件要求,通过互联网平台发布招工、应聘信息,由劳务中介进行跟踪服务。

4.解决外出青年后顾之忧。各乡镇(街道)、村(社区)基层团组织主动关心务工人员的家庭生活,通过采取邻里结对、互助联盟、志愿帮扶、集中帮扶等方式,协调解决留守老人儿童、农忙缺工和家庭急事等具体困难,帮助外出务工青年安心生产工作。每年春节前夕,红河州共青团组织都会集中开展春运志愿服务,配合开展优秀外出务工青年经验分享交流活动、外出务工青年对话县长访谈活动、走访慰问活动、联欢晚会等,激发更多的农村青年外出寻梦。

(二)发挥“连杆”枢纽作用,组织动员青年外出就业

1.构建工作服务体系。县乡村三级共青团组建三级联动劳动力转移网络,形成宣传动员、技能培训、集中输出和跟踪服务四位一体的共青团劳动力转移工作体系。组织线下劳务经纪人进村入户,及时宣传企业用工信息,动员青年报名参与,并分类登记、汇总人员名单及时联系劳务中介公司,统一组织外出务工。结合用工企业岗位需求,由劳务中介统一组织保障交通、食宿、安全等,由专人(其中一部分为团干部)护送务工青年到用工企业并帮助办理入职手续,实现有规模、有组织的有序转移输出。

2.建立完善人员管理信息系统。基层团组织借助扶贫开发人口信息管理系统,准确掌握16至45岁的农村剩余劳动力情况,并组织村团(总)支部班子力量及优秀团员青年通过进村入户、上门走访、电话联系等方式,详细掌握农村贫困劳动力基本情况,建立起本村所有外出务工人员实名制管理信息台账,对符合转移条件的人员进行“面对面”宣传。

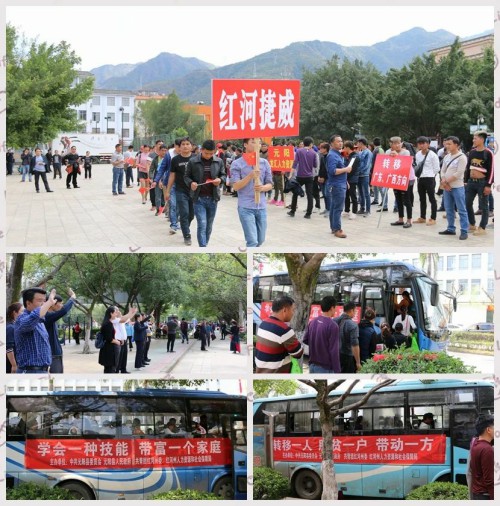

3.集中组织开展劳务输出。“梦在远方,路在脚下”是团州委组织动员青年外出务工最响亮的口号。每年春节后,团组织在全州范围内集中开展欢送仪式,安排专人、专车护送村民到外地务工,做好务工人员在外安置工作。共青团和劳务输出公司合作,为外出务工青年安排车辆、订购火车票,并提供每人200元的差旅费补贴,为其创造便捷的交通服务条件,铺平外出务工通道,得到了广大务工青年的高度评价。

(三)服务好“输入端”,加强外出青年服务管理

1.与企业建立长期合作关系。与劳务中介建立长期合作关系,签订劳务输出协议,保障务工青年权益。务工人员到企业后,由专业的驻厂管理人员每天24小时管理服务,实时掌握外出务工青年的动态信息。用工企业每年春节后定期向红河共青团反馈用工需求信息,为农村贫困青年提供用工岗位。

2.建立家乡人工作联系网。与输入地团组织沟通联系,做好区域内红河州外出务工青年沟通联络工作,组织务工青年开展外出参观、“共叙家乡情,同吃家乡饭”等活动。组建外出务工青年微信群,将各项惠民政策及时向外出务工青年进行推送,倾听他们的利益诉求,及时做好各项保障工作,同时便于在外家乡人的日常生活和工作联系,稳定工作情绪。

3.组建驻外团工委和农民工服务站。依托劳务中介公司在广东省惠州市、江苏省昆山市等地设立的农民工服务站,建立驻外团工委或农民工服务站,依托驻厂管理员和当地人社部门做好集中输出务工青年的生产生活、劳动报酬、职业培训和权益维护等工作,为他们提供政策咨询、联络、争议调处、权益保障、应急救助等跟踪服务,当好外出务工青年的“娘家人”,让外出务工青年安心,留在家里的亲人放心。

三、案例成效

作为红河州共青团组织促进劳动力转移的典型代表,元阳团县委在开展转移就业的第一年,累计有序转移元阳县务工青年3209人,其中建档立卡贫困户1157人,月人均收入达3700元,走出了一条“共青团+公司+劳务经纪人+企业+务工青年”的新路子。

红河州团委抓住这个有利契机,推动全州共青团走上了通过带动劳动力转移输出,助力全州脱贫攻坚的道路。据统计,2019年州、县、乡三级开展集中“出征仪式”40场,参加活动人数6437人,转移就业人数3397人,比2018年同期增加1997人。

亮点

对于贫困地区的青年来说,实现就业是摆脱贫困的最有效途径,但当地就业机会有限,外出就业又可能面临多方面困难。为了帮助贫困青年走出大山,实现就业脱贫,红河州共青团探索出“共青团+劳务公司+企业+务工青年”的全程陪伴式劳务输出工作模式。一是利用团属资源优势,将输出地的劳务资源信息(制作台账)与输入地企业用工信息链接起来。二是开展全程跟踪服务,通过技术培训、派驻管理人员、权益维护等方式,增强外出务工青年的就业稳定性。三是通过邻里结对、互助联盟、志愿帮扶、集中帮扶等方式,主动关怀外出务工青年家庭,减轻其后顾之忧。